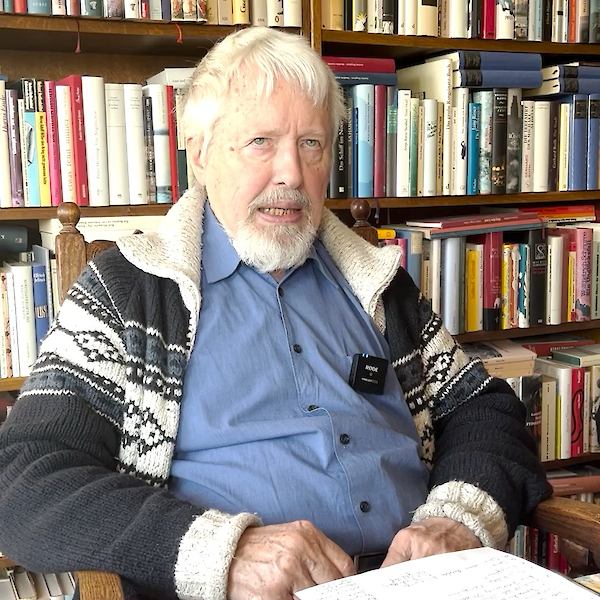

Winfried Gellner ist ein bedeutender Kulturmanager und Kunsthistoriker, der von 1979 bis 2008 als Referent im Kulturamt der Stadt Köln tätig war. In dieser Rolle verantwortete er die Bereiche Bildende Kunst, Fotografie, Literatur, Film und Neue Medien. Besonders in den 1980er Jahren spielte er eine zentrale Rolle und war maßgeblich an der Gründung des internationalen Festivals „Photoszene-Festival“ beteiligt. Gellner arbeitete eng mit wichtigen Akteuren wie Reinhold Misselbeck und L. Fritz Gruber zusammen, um Fotografie als Kunstform zu fördern.

Vor seiner Tätigkeit im Kulturamt promovierte Gellner und veröffentlichte 1990 seine Dissertation über die „Kostüme des Nō-Theaters“. Nach seinem Ausscheiden aus dem Kulturamt engagiert er sich weiterhin im Bereich der freien Theater und ist stellvertretender Vorsitzender des Kölner Kulturforums.

Photoszene: Du hast als Vorstand im Kulturamt der Stadt Köln gearbeitet und in den 80er Jahren die Photoszene in der Entstehung maßgeblich unterstützt. Woher kam das große Interesse an der Fotografie?

Winfried Gellner: Das Interesse entstand damals, weil Fotografie Teil meines Referats war. Damals war das Kulturamt noch etwas anders aufgestellt. Ich hatte die bildende Kunst, und Fotografie gehörte mit dazu. Außerdem auch neue Medien, Literatur und Film – ein ziemlich bunter Bereich. Als ich im November 1979 im Kulturamt angefangen habe, hatte ich ursprünglich eigentlich das Theaterreferat im Blick. Aber das war schon vergeben, und so kam ich in diesen Bereich.

Damals lief vieles über gute Zusammenarbeit mit den Museen. Ich kannte vorher schon Reinhold Misselbeck, der sich sehr für die Fotografie engagierte. Köln war durch die Photokina schon bekannt für Fotografie. Diese Messe entstand auf Initiative von Fritz Gruber, der damals eine Bedingung stellte: Neben den geschäftlichen Aspekten sollte es auch immer etwas Künstlerisches geben. Daher gab es die sogenannten „Bilderschauen“, die parallel zur Photokina stattfanden. Als Gruber Ende der 70er Jahre aufhörte, übernahmen andere – allerdings nur für kurze Zeit.

Photoszene: Welche Rolle spielte die Stadt Köln bei der Entwicklung der Photoszene?

Winfried Gellner: Die Stadt Köln spielte eine wichtige Rolle, da wir als Kulturamt die ersten Jahre organisatorisch und finanziell stark unterstützt haben. Ich war überzeugt davon, dass Fotografie eine wichtige Kunstform ist, die gefördert werden muss. Wir haben versucht, eine Plattform zu schaffen, auf der sich alle Bereiche der Fotografie präsentieren konnten – von Künstlern über Sammler bis hin zu Institutionen.

Photoszene: Was war der Grund für das Ende der Bilderschauen?

Winfried Gellner: Naja, es gab einen Wechsel in der Messeleitung, und das Interesse an den Bilderschauen ließ nach – auch wegen der Kosten. Das war quasi der natürliche Tod der Sache. Aber gleichzeitig wuchs in Köln eine ziemlich lebendige Fotografie-Szene, sowohl in den großen Institutionen als auch in der freien Szene.

Reinhold Misselbeck, der damals für die Fotografie im Museum Ludwig zuständig war, hatte die Idee, die Photoszene zu gründen. Er hatte guten Draht zu L. Fritz Gruber und wurde auch von ihm und Renate (seiner Ehefrau) unterstützt. Aber, wie es so oft ist, fehlte es an den nötigen finanziellen Mitteln. Die Idee war da, aber es war kein Geld da. Jetzt kam ich ins Spiel. Dann ist er zu mir gekommen, hat gesagt: „Was hältst du davon? Soll man jetzt so was machen?“ Ich fand das gut, also haben wir die Photoszene zusammen ins Leben gerufen: Reinhold hatte die Vision, und ich kümmerte mich um das Geld.

Photoszene: Wie ging es dann weiter?

Winfried Gellner: Die Photoszene profitierte maßgeblich von der starken Fotoabteilung im Museum Ludwig, die durch die Schenkungen von L. Fritz Gruber aufgebaut wurde. Zu Beginn war die freie Szene jedoch noch sehr ungeordnet. Die erste Idee war, möglichst alles zu erfassen, was mit Fotografie zu tun hatte – ohne Jurierung oder Vorauswahl. Anfangs gab es keine Qualitätskriterien, weshalb die Sammlung bunt gemischt war. Erst später, als die Zahl der eingereichten Arbeiten stieg, begannen wir, diese Kriterien zu definieren.

In Deutschland war lange die Akzeptanz der Fotografie als Kunstform noch etwas skeptisch. Oft hörte man Fragen wie: „Was, ein Foto? Kann man das nicht einfach kopieren?“ In den USA war Fotografie längst als Kunst anerkannt. In Deutschland hatte man eher Bedenken, dass Fotografie zu kommerziell oder zu leicht reproduzierbar sein könnte. Köln war mit der Galerie Wilde jedoch ein echter Vorreiter – sie war die erste reine Fotogalerie in Deutschland! Das war ein wichtiger Moment, und plötzlich zeigten auch die Museen Interesse.

Photoszene: Inwiefern unterschied sich das Photoszene-Festival von den Bilderschauen bei der Photokina?

Winfried Gellner: Die Bilderschauen bei der Photokina waren eine etablierte und eher formale Institution der Messe, wohingegen die Photoszene viel offener und vielseitiger war. Sie umfasste nicht nur klassische Institutionen wie Museen, sondern auch Galerien, die zu der Zeit noch selten Fotografie ausstellten. Ein Vorbild für diese Entwicklung war die Galerie Wilde, und später auch Klaus Honnef, der während der Photoszene hochkarätige Ausstellungen organisierte. Ein wichtiger Aspekt der Photoszene war die breite Beteiligung ausländischer Kulturinstitute, wie dem British Council und der amerikanischen Kulturvertretung.

Doch es war nicht nur die institutionelle Seite, sondern auch die freie Szene, die sehr aktiv war. Es kam auch vor, dass Fotokünstler unkonventionelle Orte wie Geschäfte als Ausstellungsräume nutzten – und diese wurden dann ebenfalls in das Programm aufgenommen. Diese Mischung aus hochprofessionellen und semiprofessionellen Künstlern sorgte für eine spannende, aber auch manchmal konfliktbeladene Atmosphäre. Später verlagerte sich der Fokus dann immer mehr auf professionelles Niveau, was dazu führte, dass alternative Ausstellungsorte seltener wurden.

Photoszene: Wie sah die Fotoszene in Köln aus, bevor sie durch die Gründung der internationalen Photoszene Köln geordnet wurde?

Winfried Gellner: Vor der Etablierung der Fotoszene gab es bereits einige Künstler, die im Bereich Fotografie tätig waren. In Köln gab es die Werkschulen, die vor allem auf Design und praxisorientierte Ausbildung ausgerichtet waren. Die Kölner wollten diese Schulen gerne zu einer Kunsthochschule ausbauen, aber das Land Nordrhein-Westfalen lehnte ab, da Düsseldorf bereits die älteren Rechte auf eine Kunsthochschule hatte. Stattdessen wurde Münster als neue Kunsthochschule im westfälischen Teil von NRW gegründet.

In den 80er Jahren erhielt Köln dann die Kunsthochschule für Medien, was von einer Kölner Kultusministerin initiiert wurde. In den 60er bis 80er Jahren war Köln besonders stark in der bildenden Kunst. In dieser Zeit hatte Köln drei Ateliers in New York, die zwar sehr teuer waren, aber den Künstlern enorm nützlich. In diesen Ateliers arbeiteten zwölf Künstler, von denen elf später bekannt wurden, während einer scheiterte. Diese Initiative stieß jedoch auf Ablehnung bei der Politik, da die hohen Kosten kritisiert wurden. „Warum müssen denn unsere Leute nach New York gehen? Wir sind doch die Kunststadt!“ So wurden diese Ateliers abgeschafft. Diese Einstellung der Politik machte es uns im Kulturbereich oft sehr schwer.

Photoszene: Ist Köln heute noch „Die Fotografiestadt“?

Winfried Gellner: Diese Frage muss ich leider mit Nein beantworten. In den 80er Jahren war Köln eine der führenden Städte in der bildenden Kunst, aber nach der Wende zogen viele Künstler nach Berlin, da dort die Szene florierte, auch wenn die Verkäufe anfangs eher schlecht waren. Köln hätte die führende Stadt für Fotografie werden können, wenn die Stadt mehr Kulturförderung betrieben hätte. Es gab Pläne für ein eigenes Fotomuseum und ein Theatermuseum, aber die Politik zeigte wenig Interesse, was von mir als verpasste Chance betrachtet wird. Der Entwurf für das Fotomuseum, das in den 80er Jahren geplant war (und sogar auch schon größtenteils finanziert), scheiterte, auch aufgrund mangelnder Unterstützung durch die Politik. In den letzten Jahren hat sich die Situation zwar verbessert, aber die Fotografie hatte nie die nötige Lobby in der Kölner Politik, um solche Projekte umzusetzen.

Photoszene: Wie hat sich die Photoszene denn dann entwickelt?

Winfried Gellner: Die Entwicklung der Photoszene in Köln war von Höhen und Tiefen geprägt. Nach dem Verlust von Reinhold Mißelbeck, der als die Seele der Szene galt, geriet sie in schwierige Zeiten und drohte sogar zu verschwinden. Dann kam Norbert Moos, der ein echter Glücksfall für die Szene war. Mit ihm im Vorstand konnte die Krise überwunden werden. Allerdings hatte das auch Nachteile, weil die Politik oft der Meinung war, dass Privatpersonen wie Moos schon genug Geld hätten und keine öffentlichen Zuschüsse bräuchten. Doch der Wechsel in der Führung brachte frischen Wind, und durch die junge Mannschaft wurde die Szene wieder stabilisiert. Auch die städtische Förderung nahm zu, und neue Ideen wurden eingebracht.

Photoszene: Was sind deine persönlichen Highlights aus der Zeit der Photoszene?

Winfried Gellner: Es gab viele Höhepunkte, aber besonders beeindruckt hat mich die Begeisterung und Vielfalt, mit der die Leute an die Sache herangegangen sind. Die Zusammenarbeit mit Reinhold Misselbeck und anderen Akteuren war ein wichtiger Teil davon. Köln hatte ein unglaubliches Potenzial, das man in den 80er Jahren förmlich spüren konnte.

Eine richtige Anekdote fällt mir allerdings nicht ein. Es war teilweise sogar so schwierig, dass wir wenig zu lachen hatten. Aber eine Geschichte ist mir im Gedächtnis geblieben: Die Galerie Wilde war damals schon in der Eifel ansässig. In den 1990er Jahren beschloss das Museum Malibu in den USA, eine Fotoabteilung aufzubauen – vorher gab es dort keine Fotografie. Dafür stellten sie drei Fotoexperten ein, die sehr gut bezahlt wurden. Diese Experten durften ein Jahr lang weltweit reisen und alles kaufen, was verfügbar war – ohne Preislimit. Sie haben sehr viel bei der Galerie Wilde gekauft, fast den gesamten Bestand! Nur ein paar besondere Werke, wie die von Albert Renger-Patzsch und Karl Blossfeld, wurden behalten.

Diese Geschichte hat mich damals sehr beeindruckt: mit einem Budget, bei dem Geld keine Rolle spielt, einfach losgeschickt zu werden, um Kunstwerke zu kaufen.

Photoszene: Es wäre schön gewesen, wenn so etwas auch in Köln möglich gewesen wäre.

Winfried Gellner: Das stimmt! Aber so etwas war hier natürlich nicht realisierbar. Wir mussten oft mit sehr begrenzten Mitteln arbeiten. Manchmal mussten wir so kreativ wirtschaften, dass ich mich fast wie ein Jongleur gefühlt habe! Trotzdem war das auch das Schöne: Mit wenig viel zu erreichen und die Leute zu begeistern. Das ist etwas, worauf ich bis heute stolz bin.